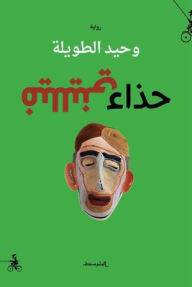

تبدأ الرواية بالعنوان المفارق والمختلف «حذاء فيلليني» والمعروف أن «فيلليني» رسام ومخرج إيطالي شهير، ولكن الرواية تستخدم «اسمه» فقط للإشارة إلى «سجين» أحب رسومات فيلليني لدرجة أن السارد يسميه «مجنون فيليني» وهو ما سنعرف دلالته وتفاصيله داخل الرواية، ثم تأتِ العتبة الثانية للنص والدالة جدًا في الاستهلال بإحدى مقولات «فيلليني» نفسه (اسحب ذيلاً قصيرًا فقد تجد في نهايته فيلاً) وهي العبارة التي تشير إلى أن ثمة تفاصيل كبيرة غائبة ومهمة قد يحجبها شيء بسيط وقصير مثل «ذيل»، ومثل خطأ في القبض على إنسانٍ لا شأن له بما يجري، وهي الكارثة التي لا تمل التكرار في بلداننا العربية للإيقاع بالكثير من المظلومين في طريق الظلم وجبروت أصحاب النفوذ والكلمة العليا!

ثم يأتي بعد ذلك الإهداء إلى «الذين صرخوا ولم يسمعهم أحد.. إلى الذين لم يستطيعوا أن يصرخوا»

لتبدأ الرواية بعدها بمشهدين يضع لهما عنوان (مشهد ما كان فيلليني ليحبه) و (مشهد كان فيلليني ليحبه) وجود المعالج النفسي «مُطاع» مع آخرين في حضور أحد أعضاء «الحزب الحاكم» في مهمة لا يعلم عنها شيئًا.

أنا لا أعرف من الأساس سبب دعوتي ولا من دعاني، ولماذا؟ هل تشابه اسمي مع اسم آخر؟ تلقيت الدعوة ولم أسأل، من في مدينتا يسأل؟ في الأخير أنا معالج نفسي؛ ما علاقتي بهذه اللعبة أصلاً!! الوساوس تنهشني، ربما يكونون قد دعوني ليستجوبوني فيما بعد عن أداء بعض الشخصيات، عن لغة أجسادهم لنعرف منها هل يكذِبون أم يكذِبون؟ ربما يريدون أن يضعوا بعضهم تحت السيطرة ويتهموهم بالجنون. السلطة ليست طيبة بما يكفي لتعالج واحداً لوجه الله حتى لو كان خادمها الأول، وربما ليتهموني أيضاً بالجنون ذات يوم.

ليكتشف القارئ شيئًا فشيئًا تفاصيل الحدث الرئيسي الذي يبدأ بلحظة دخول زوجة الضابط المتخصص في التعذيب على المعالج النفسي عيادته، وفيما هو يسمع حكايته منها ويسمع صوته يكتشف أن هذا الضابط هو الذي كان قد عذبه قبل عشر سنوات، ويبدأ في استرجاع أحداث الماضي ولحظات التعذيب القاسية الأليمة التي مر بها ولم ينساها، لكي تحين بعد ذلك وفي ذلك الظرف الاستثنائي لحظة الانتقام.

يتحوَّل الضحية أخيرًا إلى جلاد، وهكذا يجد الفرصة أمامه أخيرًا للتشفي ورد الصاع صاعين، هكذا يستنفر الكاتب أيضًا توحش الإنسان حينما تمتهن كرامته وتداس إنسانيته، ثم يجد الباب مفتوحًا لرد اعتباره لنفسه، وبطريقة لم يكن ليحلم بها، ويبدو السارد/الرواي واعيًا لعملية السرد وطريقة الحكاية موجهًا خطابه في مراتٍ عديدة للقارئ، وكأنه يكسر هنا إيهام الرواية ويحوِّل الأمر إلى تقريرٍ عن حالة تدور بيننا باستمرار وبشكل مخزٍ وفاضح في أحيانٍ كثيرة.

تعود الحكاية إلى بدايتها، فيبدأ السارد بحكاية قصته مع جارته التي أحبها، تلك التي أوقعته في حبائلها واستدرجها ضابط كبير فلقي مصيره الأسود ذلك. كان قد نسي كل هذا حتى أعادت الحكاية إليه -وللمصادفة- زوجة الضابط المخلوع الذي أحيل على المعاش ويجلس الآن أمامه مهزومًا مخذولاً !

تكشف الزوجة المسكينة للطبيب المعالج حقيقة تفاصيل حياتها القاسية مع ذلك الضابط منذ اكتشفت حقيقته وما يفعله في المسجونين، وما كان يفعله معها، وما عرفته عن خياناته المتعدد ، ولعل الحديث عن ذلك النوع من الضباط ووسائل تعذيبهم غدا أمرًا معتادًا متواترًا اعتادت الروايات عليه، لاسيما تلك الروايات التي تتناول قضية القمع والظلم والاستبداد فتعرض الوجه الأسود لذلك المستبد/الظالم والذي كثيرًا ما يتمثل في ضابط شرطة أو من يمثله، ولكن هذه المرة تجد نفسك متورطًا في التعاطف مع هذا الضابط ذلك أنه لا يحضر هنا ليكون معبِّرا عن السلطة الغاشمة وتجبُّرها، بل يبدو مجرد أداة من أدواتها وفردًا مسحوقًا تحت هيمنة تلك السلطة منفذًا للأوامر متناسيًا آدميته وطبيعته جاعلاً من توحشه وتغوله وسيلة لإثبات ذاته أمام هؤلاء المساجين المساكين أيضًا!!

...............

من مقالي عنها على إضاءات

****